No Buses『No Buses』

後藤「これまでのバンドのキャリアからすると、これは明らかに歩みが進んだなって感じがあって、バンドのそういう瞬間が好きなんですよね。コロナの煽りを最も喰らってるバンドのひとつなんじゃないかと思うんですよ。英語詞でやっていて、アジアやヨーロッパまで視野に入れて活動してるなかで、一切海外に行けなくなったわけで。ただ、苦しいは苦しいんだけど、その分制作と向き合ってこういう作品を作れたのは、悪くない時間だったんじゃないかとも思う。タフな時代だけど、それでも歩みを止めない姿勢には勇気をもらうし、素晴らしい作品だと思いました」

ヒダカ「前作くらいまではもう少しガレージバンド然として、ワイルドネスが音像にしっかり反映されてたので、通常であればよりラウドな方向に行ったりすると思うんですけど、今回いい意味で落ち着いた雰囲気が出たじゃないですか? モロにJoy Division風なところもあったり、よりニューウェイヴなアプローチが増えてて、これはより肉体的なロックサウンドの可能性ということでのニューウェイヴなのかなと思ったんですよね。90年代後半のニューウェイヴリバイバルのテイストにも近いものを感じて、ダンスミュージックとしての気持ちよさもあるので、めちゃめちゃライブが観たくなりました。あと、彼らの面倒を見てる岳士(QUATTROの岩本岳士)のセンスがこういうところでまた生きてるのが、嬉しい喜びというか」

後藤「岳士君は最近いい仕事をいろんな場所でしてますよね。Laura Day Romanceとかもそうだし」

ヒダカ「Mississippi Khaki Hairもすごいよかったもんね」

後藤「面白いプロデューサーが増えたら面白い音楽も増えるから、こうやって彼らの一世代上の人たちがプロデュースで参加するのはいいなって思いますね」

有泉「何かものすごくラジカルな変化が起こったというよりも、バンドとして作曲と演奏自体にフォーカスして、ちゃんと丁寧に腕を磨いたことがアルバムのクオリティアップに繋がったんだろうなと思いますね。00年代初期のポストパンク・リバイバルから影響を受けているものって、当時の代表的なバンドが既に進歩的だったし洗練されていたことを含め、そこから先の音楽的な進化を最も語りにくいジャンルのひとつだなと個人的には思ってるんですけど、それこそ岳士さんとかが当時自分たちでやってきたことで得た知見を後継世代に繋いでいることも含め、こういう前進の仕方って、派手な進化ではないですけど、すごく重要な進化だと思います」

福岡「シンプルに、めちゃくちゃ曲いいなと思いました。過去作について『ちょっとトゥーマッチだった』と言ってらっしゃって、なので引き算がすごくされていて、曲の良さがすごくわかりやすくなってるなって。ドラムはかなりシンプルで驚きました」

後藤「コロナ禍であんまりセッションができなかったのもあるかもしれないですよね。でも逆に、フィルが少ないのが洋楽っぽさを出してるというか、自分のバンドでもときどき『そこにフィルは要らなくない?』みたいなこと思うんですよ。ベースにしても、『細かく動かないでルートにいてください』みたいな」

福岡「出た!ボーカリストの言い分(笑)。でも彼らの曲はこのドラムが曲にすごくあってるし、このシンプルさがいいなと思いました」

Licaxxx「私はArctic Monkeysで育った世代なので、No Busesは前から『めっちゃ好きや』ってなってたんですよ。自分の個人的な体験と結びついて、めっちゃ好きだなって。ただ、こういうバンドは上手くなるとよくなくなるっていうのがあるじゃないですか?」

有泉「あははははは!」

Licaxxx「UKロックあるあるだと思うんですけど、大体2枚目、3枚目あたりで一回よくわかんないところ行っちゃうっていう。でもNo Busesはそこをちゃんと突破できてるというか、上手くなったけど良さがなくなってない。ちゃんと新しい良さを追求してるというか。ただ上手くなっていなくなってしまったUKのバンドをいっぱい見てきたので、そうじゃないところが好きです(笑)」

三原「まさに前作からの変化をかなり感じてましたね。でも今のこの感じって正直自分が一番通ってこなかったタイプの音楽なので、一聴した時からめっちゃ良い!と思えた訳ではないんですけど」

Licaxxx「こういうのは一回ライブハウスとかで泥酔して聴いた方がいいんじゃない?(笑)」

福岡「勇希ちゃん、意外とお酒飲みながらぶちあがってるかもしれへん(笑)」

三原「全然あると思います(笑)でも、アルバムを通して何回も聴けば聴くほど、この煮えきらないけだるい雰囲気とか、無機質な歌詞の感じがどんどんエモーショナルに感じてきて、一番印象が変わった一枚でした。一つ一つのメロディーとか、ギターがフラットに絡み合う感じとか、その鳴りも味わい深いなと。アルバムの曲の並び的にも、10曲目の”Biomega”のアウトロで「まだ終わらないでー!」と思うくらい好きになりました(笑)」

後藤「ヒッピーよりモッズに近い、主義とか主張が根っこにない音楽、悪い言葉で言い代えれば若者の暇つぶしの延長にある衝動としてのアートが、バンドにとってどんな意味を持っていくのかっていうのは興味深いことのひとつです。最初はただ『こんな音楽が作ってみたい』でやっていたのが、パンデミックみたいな困難にぶち当たって、より体や心に引き寄せてやらないといけなくなってくる。そういうところで一皮むけた感じがあるのかもしれないなって。どうしたって、続ける意味を考えなきゃいけない。それが彼らに何らかの覚悟を迫っているんじゃないかと想像します。この後どうなっていくのかがさらに楽しみなバンドですよね」

NTsKi『Orca』

後藤「音が立体的でとにかく楽しいし、驚くような低音が入ってたりもするし、ともすると『変だな』って思うかもしれないけど、丸ごと包むような愛らしさがあってポップなんですよね。僕は歌詞に特化して音楽を聴くことってあんまりなくて、あとから入ってくる感じなんですけど、引っかかる言葉が面白くて。でもやっぱり、サウンドの作り方がユニークで面白いですよね」

Licaxxx「渋谷のWWWとか幡ヶ谷のForestlimitとかにエレクトロニックとアートが近くてとっぽくてイケてる人たちがいて、そのなかでも異彩を放っていた印象で。ちょっと前で言うとVaporwave的な、『インターネット世界のなかに身体表現とアートを落とし込む』みたいなのがあったと思うんですけど、さらにその先に行ったバージョンというか。近いアプローチの作品を出してる方は他にもいるけど、『みんなでイベントをやった』とか『EPじゃなくてアルバムで出した』とか、そういうことが結構大事なのかなって思いました」

有泉「エキゾチシズムを感じる作品なんですけど、でもそれが、どこか一つの国に固定されてるんじゃなくて、コスモポリタンな感覚を持って生きている人のエキゾチシズムというものが表れているなと思って。民族音楽的な要素もいっぱい入ってると思うんですけど、その混ざり方もユニークだし。地域性にしても音楽性にしても、クラシカルな要素からモダンな要素まで横断的かつ豊かに混ざり合っていて。様々な地域の価値観や文化と触れ合いながら生きているからこそ生まれる感覚というか、新しいエキゾチシズムみたいなものをすごく感じましたね。だから、日本で生まれ育ったリスナーが懐かしいと思うような要素も入ってると思うんですけど、それと同じように、おそらく世界の様々なエリアの人が何らかの接続点を見出せるような感覚が、音だったりいろんなモチーフだったりがナチュラルに入っていると思う。コラボレーターとの化学反応も効いてると思うんですけど、とても現代的なあり方だなって思いました」

後藤「『エキゾチシズム』で言うと、シャーマンみたいな感じがするんですよね。すごく不思議な魅力を感じます」

ヒダカ「かつてビョークがやろうとしていたようなアートを含んだ音楽の見せ方って、おそらく10~20年前だったら、膨大な予算や時間やスタッフ、いろんなものを総動員してたと思うんですけど、今はそれがごく少数の人数感で、そんなに予算をかけなくてもできる、イメージを具現化しやすい時代だと思っていて。そういった意味でも、これは新たなミクスチャーですよね。ジャンルを限定しづらい、する必要のない音楽でしょうし、パッと聴きの音像は4s4kiさんに近いと思う人もいるかもしれないけど、でもルーツも表出してるものも実は全然違ってて面白いですよね。あと、個人的に印象的だったのが、コシミハルさんのカバーが入ってることで。ご本人がコシミハルさんに対してどう思ってるのかはわからないけど、我々みたいにコシミハルさんのやってたアートフォームと音楽の合体を80年代に見てた世代にとっては、それをこうしてフットワーク軽く実現してるのはすごく羨ましくもあり、バンド側にとってのヒントや勇気にもなる。すごく刺激的な作品だと思います」

三原「ジャケットの印象が強くて、これを見ただけでなんとなく音を想像するし、そこから一曲目を再生してみると、声だけの多重録音で始まって、このジャケットと一曲目の時点でアルバムの世界観に一気にフォーカスされるのがすごくいいなと思いました。聴き進めるとまた違う景色が見えるんですけどね。歌詞もいくつかの言語を使いわけながら、伝わるけれど余白もあって印象的だったんですけど、特に“H S K”の<わたしの側で焼かれた帆立>っていうラインは喰らいましたね。香ばしい帆立とドリーミーなトラックの違和感ヤバすぎるなって」

有泉「そのライン、彼女は当時ベジタリアンだったんだけど自分の横で帆立を焼かれて、でも申し訳なくて『食べられない』って言い出せなかった、という状況から生まれたっていうエピソードをインタビューで読みました」

福岡「アルバムのテーマが『大地への畏怖』ということで、『慈しみ』みたいな、大きな優しさと、それと同じ線上にある不安とか恐怖みたいなことも、メロディーやコード感に出てると思って、その生々しさとエレクトロの融解がすごく心地よかったです。有泉さんが言った『日本人が懐かしく思うような感じ』ということで言うと、童謡みたいな歌い方をしてるなと思って、それとオケとのバランスも絶妙で面白かった。あとは、アート色が強いということで言うと、過去に選出されたなみちえさんを彷彿させるというか、音楽にとどまらない視点から見た作品っていう部分が、他と違うところだと思いました」

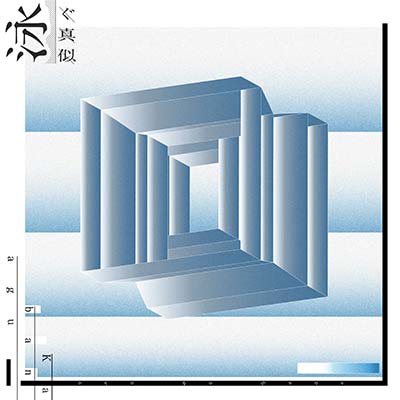

Kabanagu『泳ぐ真似』

後藤「11分くらいのめちゃくちゃ短い作品なんですけど、言われるまで気づかなくて」

有泉「わかります(笑)」

後藤「もうちょっと聴きたいと思って、2~3周続けて聴いてたっていう。新譜のプレイリストなんかを聴いてると『早く次の曲行かないかな』と思うときも正直あるんですけど(笑)。曲を短くできる技術がすごいなって。デジタルクワイアとか、声の使い方も面白くて、耳が持って行かれる感じがあるし、最後に全部ぶっ壊しに行くっていうか、ボリューム突っ込んで、壊した音でパンクっぽく終わっていくのもよかった。語るのが難しい作品ではあるけど、リミックスとか頼んでみたいし、素晴らしいアルバムだなと」

有泉「私もすごく面白いアルバムだなと思いました。マルチネからリリースされていますけど、共演もしている長谷川白紙さんとも共通するものを感じて。DAWを使うことで自分の身体性を拡張していくというか、デジタルなツールを自分の体の一部とすることで表現できることをどんどん広げて行く、それがとても刺激的だしとても素敵だな、と。プリズマイザー的なデジタルクワイアにしても、もちろん機材に対する興味もあると思うんですけど、自分の身体性をどこまで拡張できるかの実践でもあるじゃないですか。そういう発想から生まれてくる音楽は本当に面白いなと思います。これは人力だけじゃできないし、複数の人間でもできないし、一人のリズム感とかグルーヴ感がどこまでも広がって、それがこれまでにない発露の仕方をしているのがとても面白かったです。あと、歌詞は抽象的なんですけど、ちゃんと現代社会に対する眼差しがあって、そこも含めて素晴らしいと思いました」

ヒダカ「僕がすごく印象的だったのは、こういったアプローチの、プログレッシブで、いろんな要素が入った音楽って、テクニカルな音楽から派生して辿り着く方が多かったんですよね。ジャズやプログレとかを聴いてきた果てに、それらをリミックスするような感覚で辿り着いてたと思うんですけど、資料を見たらルーツがゲームミュージックだって書いてあって、それがすごく衝撃でした。ゲームミュージック派生でここまでプログレッシブかつパンキッシュなサンドに仕上げられるっていうのは、今うちの子がゲームにハマってるんで、将来が心配です(笑)もちろん良い意味で、なんですけど」

Licaxxx「まずDTMめちゃくちゃ上手いなって。DTMならではの積みの良さってあると思うんですけど(生楽器を積んでも出ない音、存在しない空間の作り方)、その基礎の技量がハンパなくて、それだけで良さを出せるところまで来てる感じがしました」

三原「すごい勢いで駆け抜けていく、インターネットミュージックという感じなんですけど、情報量が多過ぎるようには全然感じなくて、不思議と最初から最後まで気持ちよかった。それはきっと打ち込みのギターとかハーモニーの重ね方とか、デジタルクワイアの使い方なのかなと思うんですけど。声を楽器のように加工して使う表現はいろんなやり方があると思うんですけど、そこにおいてすごくセンスを感じる人だと思いました。あとトラックメーカーという印象だったんですけど、このアルバムでシンガーソングライターとしてもすごいアーティストだなと思いました」

福岡「さっき『DAWのなかの身体性』という話がありましたけど、本当にそうだと思ったし、トラックメーカーという枠にとどまらない、曲としての捉え方にすごくオリジナリティと肉体性を感じました。あと、資料に使用したプラグインを書いてるのがいいなと思って、彼にとっての楽器ってことだと思うんですけど、一個一個の音に愛着がある感じが、すごく親近感湧きました」

有泉「機材に愛着を持つことってすごく重要ですよね。使うソフトとかがどんどん似通ってくる中で、その音にユニークさを持たせられるかどうかって、一個一個の音をどれだけ作り込めるか、どれだけ自分なりのフェチシズムを乗せられるかってことだと思うから。同じシンセを使っていても、やっぱりそのシンセを深く探求してる人が出す音って全然違いますし」

後藤「本当にそうですよね。シンセサイザーやプラグインを買うとプリセットって山ほどあるんですよ。自由過ぎて、プリセット迷子になって、実はどこにも行けないみたいな、そういう中で音色を見つけるのは才能ですよね」

福岡「音色探しだけで一日終わったりしますよね」

後藤「それが俺たちの世代の良くないところで、そこの速度も大事だなって。DAWにおけるスピード感もある種の身体性というか、そこが良くならないと形にならない、みたいな。スタジオでじっとりやってきた俺たちが選ぶプラグインって、スタジオの実機を模したものだったりが多くて」

ヒダカ「『だったら本物を鳴らせばいいじゃない』ってものを探しちゃいがちだよね(笑)」

後藤「疑似スタジオとしてのプラグイン選びみたいに、思考がしばられちゃってるんですよね。でも、長谷川白紙くんが『音楽は文脈に縛られてない方がいい』って楽屋で言ってたことがあって、何もかも文脈で語られることの窮屈さ、ある種の束縛からは離れて、すごく自由にやってる感じがするから、そういうのは聴いてて楽しいですよね」

BREIMEN『Play time isn’t over』

後藤「すごくエモーショナルでよかったですね。タイトル曲以降、後半特に気持ちを持って行かれました。彼らもパンデミックでできないことがいっぱいあったでしょうし、そういう鬱憤とか鬱屈とか、様々な想いがこのアルバムに注ぎ込まれていて、それとバンドとしての進歩や進化の歩幅とが重なって、非常に感動的なアルバムだと思いました」

福岡「私はたぶん2021年で一番聴いたアルバムだと思います。この作品に出会ったときの衝撃はすごくて、こんなアレンジ可能なんやっていう驚きと同時に、体に吸収しやすいメロディーとかコード進行の存在もあって、そのバランスが最高だなと思いました。前作からさらにグッと外に開いたアルバムだと思うんですけど、外に広げるのって、バンドに体力がないと後々それが自分自身の壁になったりもするじゃないですか。でも彼らは今後も余裕で進化していく雰囲気を感じて、ただただ最高だなって。ヒダカさんに絶対『あっこが好きっぽい』って言われるだろうなと思いましたけど(笑)」

ヒダカ「これ、あっこ好きでしょ(笑)」

福岡「大好きですね(笑)」

ヒダカ「数年前はもう少しシティポップ然としたサウンドもやってたと思うんですけど、ここに来て打ち込みっぽいのもガンガン導入していて、でもデジタル化すればするほど『ファンクバンドです』みたいなところが強調されてるというか。他のアーティストとも同じで、音楽に対する身体性や肉体性みたいなところを、彼らなりの表現として新たに取り組んだんだろうと思いました。もちろん、パンデミックの影響はあっただろうし、ライブができないストレスがありつつも、自分たちにしかできないことを模索して、構築していく、その力量がものすごい。あと、今年“あんたがたどこさ”というシングルが出ていて、ここに来て一気に和テイストのクロスオーバーもかっこいいので、今後がますます楽しみになりました」

三原「私もすごく好きです。とても音楽的でありながら、実験的なサウンドも構成もポップに成立させてしまえるんですよね。やっぱり鳴らしたいアイデアがあって、それを鳴らせるスキルと仲間をこんなに持っている(培ってきた)っていうことが、これを聴いてあらためてすばらしいなと思いました。まるで遊ぶことが禁止されているかのようなこの時代に『遊び』をテーマにしてるっていうのも最高だと思います。ジャケットもすごい密だし(笑)。詞も、遊びのなかに社会性を孕んでくるところも、すごい実感がこもっててよかったですね」

Licaxxx「すごく練られた作品だと思いました。見せ方から曲の構成から、曲ごとにミックスを変えて、聴き心地が全然違ったりとかも含めて、めっちゃ練られてるなって。色々詰め込んだこのサウンドの先をどうしていくのかが見たくなってしまう(笑)。どんな作戦を練ってるんだろうなって。インタビューを読むと、テンションでやってる感じのことも書いてるんですけど、ちゃんと策士なんだろうなと思って(もしくは時代を読む天性のバランス感。)、技量を生かして最大限遊んでいく姿勢は最高だし、さらに仕掛けていくだろう作戦はすごく楽しみです」

有泉「BREIMENって、アレンジもソングライティングも演奏も、能力がめちゃめちゃ高いバンドじゃないですか。ジャンルのミックスにしても、自分たちの方法論がちゃんと確立されていると思うし。だから曲自体は前作よりもすごく洗練されてるんですけど、でも、そういうテクニックとかロジックとかを超える感情的な発露みたいなものが作品に表れているのがすごくいいなと思いますね。解析するとすごく練られた、洗練された形をした曲たちだと思うけど、そこだけに回収されないエネルギーとかマインドみたいなものがほとばしってるというか。ここ数年、バンドというアートフォームに関する実験だったり再定義だったりがいろんなところでなされてきたし、みんなジャンルをクロスオーバーさせることも上手になっているけど、その上で、感情とか衝動、遊び心を持ってそこからさらにハミ出していく感が面白い音楽に繋がっていると思うし、飛び抜けてるなって」

後藤「ある種の上手い人たちの苦悩っていうのもある気がして、できちゃう分、散漫になっちゃうこともあると思うんですよね。たとえば、僕とか峯田和伸君とかって、幹の部分でやるしかなくて、そこから出るエグみがあったりするけど、上手い人は何かに頼らなくてもできちゃうっていうか。そういう意味で言うと、今回のアルバムは想いがしっかり芯にある感じがする。そういうのって魅力的だと思いましたね。上手いからこその難しさっていうか、『手が動くことは本当にいいことなのか?』みたいな問いって、言葉を尽くし過ぎて伝えたいことがわかんなくなっちゃうのに似てるっていうか、それって音楽にとってはときどき悩みのひとつだと思うことがあるんです。ある種の時代的な手かせ足かせみたいなものへの対抗が、BREIMENの音楽を今この時代に鳴らさなきゃいけなかったものとしてアルバムに結実させた。そこがこの作品の魅力でもありますよね」

butaji『RIGHT TIME』

後藤「これは本当にいいアルバムですね。慈愛に満ちてるというか、すごく赦しがある感じがして、聴いてて包みこまれる感覚がある。僕は特にR&B寄りの曲がbutajiさんの声に合ってて好きだなと思ったんですけど、アルバム全体が本当に素晴らしいと思いました」

三原「これはかなり聴いてました。私が何よりいいと思ったのは歌詞で、すごく切実だなと思って。一曲目に<不確かな時代の 確かな気持ち>というフレーズがあって、このフレーズはこのアルバムのどの曲にも通じる、ひとつの大きなテーマだと私は受け取ったんですけど、そういう今の社会のなかで生きていかなければいけない自分と向き合って、悲しみ、喪失、抗いとかも、切実に一つひとつ言葉にしているのが本当に素晴らしいと思って聴いてました。あと、<中年>というワードが2回くらい出てくると思うんですけど、私自身今はやはりティーンの感覚とは変わってきていて、そういう今の自分が聴きたい歌でもありましたし、決して難しくはないんだけど、思い切った言葉選びや具体的な箇所が刺激的で、こっちの意識に働きかけてくるような感じが多々ありました」

ヒダカ「すごく乱暴な例えになっちゃうかもしれないですけど、僕は『逆田島貴男』だと思いました。田島さんはロック、ソウル、R&B、パンク、いろんな音楽ジャンルをバンドで体現していたところから、より個の表現になっていって、今はソウルフルなものも弾き語りで表現されたりするじゃないですか? butajiくんはその逆で、お一人でシンガーソングライター的なことをやっていくなかで、だんだんバンドっぽく広がっていった。そのあり方が今っぽいというか、我々の時代だとなかなかないあり方だと思って。読後感もオリジナル・ラブっぽさがあって、ソウルとかロックとかいろんなものが混ざってるし、普通にテレビやラジオのCMで流れていてもおかしくない、いい意味での大衆性を持った作品で、それも素晴らしいですし、そういうサウンドをそれぞれの得意分野がある個性的な面子が支えているのも、すごく印象的でした。もっとマニアックなところに落とし込んでてもおかしくないところを、ポップさを保ちながらやられていて、これはなかなか難しいバランス感だと思うので、そういった意味でも、才能の塊だと感じましたね」

有泉「すごく豊かな結実だと思いました。これまでよりも広い場所に着地した作品だと思うんですけど、butajiさんのみならず、参加ミュージシャンも含めて、この10年くらい様々な場所で培われてきた歩みがこのアルバムに美しい形で結実しているな、と。butajiさんの詩人としての鋭い感性や筆致も洗練された形で着地しているアルバムだし、自分の信念や哲学が強くある人だと思うんですけど、曲のバラエティも含め、決して視野が閉ざされてない点が素晴らしいなと思います。で、そういったものが最終的にはbutajiさんの声にすべて収束していくっていう、その循環もすごく美しいと思いました

Licaxxx「私は歌詞の感じとか視点から、星野源的な憂いを感じました。いろんな音楽の要素が詰まっていることも含めて、『似てる』とかではないんだけど、視点とか観点に近いものがあるのかなと」

有泉「パーソナルなところから出発して、社会性を帯びるんだけど、ちゃんとパーソナルに戻ってくるというか、社会性に広げたまま投げっぱなしにしないっていうか、そういうところがすごくあるが気がします」

福岡「打ち込みが母体の曲が数曲あるじゃないですか? そこに生楽器を重ねてるんだけど、すっごいうねりがあると思って、オケにもすごく感情が乗ってるというか。これだけいろんな人が参加しつつ、それをまとめ上げてる彼のリーダーシップもすごいし、アルバムには一貫性があって、有泉さんが言ったように『結実してる』っていうのが、本当に奇跡的というか、すごいと思いました。その観点も含めて、私も星野源さんを想像して。最初は弾き語りから始まって、歌詞の世界観を大きく出してたと思うんですけど、今はたくさんの個性的な人たちに囲まれていて、源さんはそういう目線を常に持っているというか、STUTSさんと一緒にやるのも最初すごく新しいことやってるなと感じて。 butajiさんもそういう目線や観点を持ち合わせてる方だなと思って。」

後藤「参加してるミュージシャンから愛されてる感じがしますよね。butajiさんが誰かを雇ってる感じではなくて、信頼関係があって、お互いビルドアップしていってる感じがする。あと俺結構キュンキュンするシンセの感じとかありました。トレンディっぽい感じっていうか」

福岡「トレンディでした、たしかに」

後藤「昔観てたドラマの主題歌を思い出す瞬間もあったり、ノスタルジックな何かに触れてくる、みたいな。月曜9時のドラマ主題歌で流れていてもいいような包容力というか、ある種の大衆性もあるし、もっと広く聴かれたらいいなって」

(sic)boy『vanitas』

後藤「これもAPPLE VINEGARより規模的にデカい感じがするんですけど、でもアルバムとして今年のノミネート作品に入れたくなりました。やっぱりジャンルの横断の仕方が時代を捉えてる作品な気がして、『ロックバンドもこのアルバムを意識せざるを得ないよね』みたいな感じがする。だから、ゴリゴリのヒップホップ的な捉え方というよりは、今この時代ならではのポップミュージックとして、素晴らしいアルバムなんじゃないかと」

Licaxxx「めっちゃロックスターやなって感じですよね。非常にメジャーなテンションの、マーケットデカいところに向かってる音楽がいっぱい詰まってる感じがして、一昔前だったら、ねじ曲がった私はあんまり聴かなかったかもしれないですけど、今年はメジャーとアンダーグランドの垣根が音楽ジャンルとしてマジでなかったなと思ってた節もあるので、そういう感覚にもフィットして聴いてました。2021年はロックとヒップホップがもう一度邂逅したような曲がたくさん出たので、そういう意味でも、ここからさらにデカくなっていくのかなって」

三原「ライブ観たいなと思ってました。存在を体感してみたいと思わせる、アイコニックな、Licaxxxも言ってた通り、スター的な存在だと自分も思います。面白いのが、『(sic)boyといえばこのモチーフ』みたいなのがわかりやすいことで、それを自分で作ったっていうのはすごい才能ですよね。ポップパンクとかエモラップの流れはしばらく来てたと思うんですけど、そこにビジュアル系の要素を取り込んで、自分らしいモチーフを作り上げるっていうのはすごいことだと思います」

福岡「私もやっぱりスター性がある思いました。アルバム2枚目とは思えないクオリティの高さで、歌詞の内容も含めて、若い子の心を掴んでる人だと思います。あと、ここにもAAAMYYYが参加していて、AAAMYYYやっぱりすげえなって思いました。唯一無二の声で、どんなジャンルにも寄り添えるし、みんなが彼女に参加してほしいと思うのって、すごいことじゃないですか? それこそジャンルレスだし、こうやってどんどん繋がっていくのは、私からするとすごく羨ましい世代やなって感じがしました」

後藤「AAAMYYYのアルバムもよかったですもんね」

福岡「めっちゃよかったですね」

ヒダカ「バンドマン的な立場からすると、ギター・ベース・ドラム・ボーカルという固定メンバーがいると、逆になかなか作れないロックサウンドだなって感じがして、そこがすごくかっこいいなと感じました。Lil PeepとかXXXTentacionとか、エモラップ的な影響が強いのかなと思って聴いたら、L'Arc〜en〜Cielとか、日本のバンドからも沢山の刺激や影響を受けているのも面白いですよね。今までだと例えば、ヴィジュアル系的なバンドさんから影響を受けたバンド達は、悪く言っちゃうと、ただメロや歌詞がクサくなるだけの人が多かった気がするんですけど、でも彼の場合はそこを上手く海外の音と融合させていて、むしろ言われないと気付かないくらい、それらが自然に混ざってる。驚異的な存在だと思いました」

有泉「サウンドクラウドラップ、エモラップ以降の文脈とか、Machine Gun Kellyがやったようなポップパンク・リバイバルの新しいラップミュージックのサウンドデザインみたいな、そういうトレンドもめちゃめちゃ汲んでるんですけど、そういった時代性ではなく(sic)boy自身のなかに必然があってこの音楽が生まれている、というのが重要だと思っていて。本人が公言しているように、L'Arc〜en〜CielのHYDEだったりMy Chemical Romanceのジェラルドだったり、ロックスターへの憧れとか共鳴がすごくあるんですよね。そういう人がバンドではなくラップという表現形態を選んでいるーーというのはアメリカだともう何年も前、Lil PeepやXXXTentacion、JuiceWRLDが出てきた頃からそういう流れですけど、日本だとなかなか可視化されてなかったのが、(sic)boyの存在によってはっきり可視化されたのかな、と。エモやポップパンクから影響を受けた音に乗せて内省的なラップを吐き出す理由が、トレンド以上に彼自身の表現の核と必然的に紐づいてることがすごく重要だと思います。あとは、KMさんの仕事も素晴らしい。USのサウンドをしっかり意識してるけど、その上で、どう自分のトラックをアップデートしていくのかを試したアルバムでもあるんじゃないかなと思うんですよね。だから単純な海外の模倣ではない、そのあたりのバランス感も素晴らしいなって」

後藤「たしかに、模倣感がないですよね」

有泉「ロックバンド・サウンドの影響は濃いけど、でも日本でバンドをしてる人の視点だとこのサウンドデザインにはならないだろうし、逆にUSのラッパーやトラックメイカーにもこれは作れないと思うし。そこも含めて、ひとつ突破口になる気はします。ジャンルの壁はなくなったと言いつつ、やっぱり日本ではいまだに何となく感じる、もうないはずなのにある壁みたいな(笑)、そういうものを突破していくロールモデルになりそうなのが(sic)boyとLEXだと思うんですけど。大きな転換点になる可能性があるなって思いますよね」

後藤「サマソニのヘッドライナーがPost Maloneなら、その前(sic)boyでいいんじゃないかとか思っちゃいますよね。ONE OK ROCKと(sic)boyとPost Maloneで、マリンスタジアムで観たいとか思っちゃう」

有泉「そうそう、そこが繋がる感じもいいですよね」